とある研究室の記録 06月 部品

レイアウトの拡張計画

前回の発表会で見られた方から「普通の電車は無いのか?」と度々言われたため、教授に新しい車両編成(とデコーダ)の購入を検討してもらうことにした。

編成長が長くなると一つあたりのセンサー区間は長くなり、必然的にレイアウトも大きくせざるを経ない。

そこでかねてから考えていたレイアウト拡張プランを教授に提示する。

要件定義としては以下の要求を満たすものとした。

・3両以上の編成がレイアウト上に4編成待機可能。(本線上の編成は含まない)

・1センサー区間の長さは車両4両分以上とする。

・センサー区間数は待避線も含めてBDL168の仕様限界である16区画とする。

・本線に2箇所の待避線を用意する。

・本線の運行を妨げない折り返し運転可能な区画を用意する。

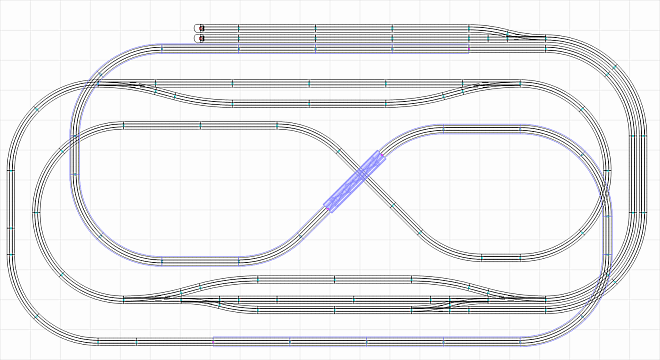

別ページで紹介しているVRMを利用して出力した新しいレイアウトプランが下図となる。

単線ループの重複八の字レイアウトで、車庫に繋がる引込み線がある3線ホームと待避線のみの島式ホームを配置した。レイアウト全体のサイズは今までと比べてやや大きくなるものの総レール長は3倍以上で、4両4編成の配置が可能となった。

出張展示の持ち運び性やセンサーに上限数があるため、ホーム長も考えてこのレイアウトになった。

レイアウトを練っていると申請していた車両セットが届く。

初めて自分でDCCデコーダを組み込むので編成は全てDCCフレンドリーを選択した。

勿論、自費ではなく研究室予算である。(笑)

とは言え、研究費用も無尽蔵にあるわけではない。 プランを元に元々研究室にあった分を除いて、足りない最低限のレールを購入する。 研究室には直線レールは多くあったが、高架レールが無かったので購入。 更に一部は中古ショップを巡って調達する。

今までのレイアウトを一旦バラし、レイアウトプランに従ってレールを設置。 この時点ではDCCデコーダ付き分岐レールが不足していたので、ポイントを利用する待避線はオミットした。

VRMで作成した図面を見ながらの配置は全体の把握が容易に行える。

一時間も掛からずに完了した。動作確認とセンサーの通電検証をするために配線も行う。

レール配置を決定したので、次に駅も設置してみる。

意外とロコネットケーブルの取り回しが悪かった。

レール下に這わせられるほど薄くないし、前回やった橋上駅舎は高架があるので高さが足りない。

研究室内を探してちょうどの高さがあったキ○チョールで回避させる。

今月は車両編成の拡張と新レイアウトに向けた準備が整った。

来月からはいよいよ本格的に固定レイアウトのための土台作りに入る。